「世界一大きな授業」とは?

「世界一大きな授業」は「持続可能な開発目標(SDGs)」の「ゴール4=教育目標」を達成するための世界規模のキャンペーンです。

世界100 か国以上の子どもたちと一緒に、教育について考える授業をしよう!

どんな内容を学べますか?

世界の教育の現状と、改善に向けたアクションを学べます!

「世界一大きな授業2018」公式教材の3つの特徴

「世界一大きな授業」公式教材は2003年のキャンペーン開始時より毎年、リニューアルを重ね、3つの大きな特徴があります。

特徴1.世界の「教育目標」は「EFA」から「SDGs・ゴール4」へ

2003年~2015年までの「世界一大きな授業」は、「EFA(Education For All/万人のための教育)」という教育目標達成のために実施してきましたが、2016年からは新しい目標である、SDGs・ゴール4を反映した内容となっています。毎年、内容や解説、データを変更していますので、複数回ご参加くださっている方も、各アクティビティに記載されている解説や資料を確認して、実施してください。

教育は、SDGsに掲げられたその他の目標を達成するためにも必要なものです。ゴール4(教育)の達成はSDGs達成の鍵ともいえます。

EFA(2000~2015年)の目標

すべての人に保障する教育の機会

- 幼児教育

- 初等教育(小学校)

- 前期中等教育(中学校)

- 成人識字

SDGs・ゴール4(2016~2030年)の目標

すべての人に保障する教育の機会

- 幼児教育

- 初等教育(小学校)

- 前期中等教育(中学校)

- 後期中等教育(高校)

- 成人識字

「質」の高い教育を保障するために、教員をさらに増やすことも目標にしています。

特徴2.日本の教育問題も視野に-アクティビティ5

「ちがいのちがい SDG4バージョン」

「持続可能な開発目標(SDGs)」は、開発途上国だけが達成すべき目標ではなく「日本を含む世界のすべての国々」が達成すべき目標です。

ゴール4では、国が保障すべき基礎教育の定義が大幅に広がり、幼児教育や小中学校に加え高校まで含まれました。待機児童が多すぎて保育園に通えない子どもたちや経済的な理由で高校に通い続けることが難しい子どもたちは、まさにゴール4の対象になる子どもたちです。アクティビティの一つ「ちがいのちがい SDG4バージョン」では、世界の課題だけでなく、日本にもある課題も紹介しています。より多くの人々が、SDGsを、そして、ゴール4を、自分たちに身近なものとして、捉えていくことを願っています。

特徴3.自分たちの声を政府に届ける!政策提言

ゴール4で目指している「質の高い教育をみんなに」を実現するためには、個人や民間団体による寄付や支援プロジェクトも大切ですが、より重要なのは、国が教育に予算を充て、教員を養成し、質の良い、公平な教育の環境を整える「政策」を改善することです。

途上国政府は、教育予算を増やすよう努力すること。日本も含む援助国は、教育援助-特に初等教育や女子教育、低所得国、紛争地域への援助を重視すること。そういった「政策」を実現させるためには、市民から、世界や国のリーダーたちに意見を述べ、提言することがとても大切です。

女子教育の重要性を訴え、2014年にノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさんも映画『わたしはマララ』のエンドロールで「Raise Your Voice!(声をあげよう)」と呼びかけています。各地でリーダーたちに会い、「すべての子どもに教育を」と対話を重ねるマララさんのように、わたしたちも声をあげることができます。

本教材のアクティビティ8では、「日本政府への政策提言」を行います。送付いただいた提言は、事務局で取りまとめ、日本政府へ届けます。日本の援助政策を決めるのは、日本政府。国会議員は変化を起こす大きな力を持っています。その国会議員を動かすのは、子どもたちも含めたわたしたち市民の声です。わたしたちの想いを、声を、日本政府に届けましょう。

教材のねらいと8つのアクティビティ

- 世界の教育の現状について知り、教育の大切さについて考えること。

- より良い世界のために活動する子どもたちがいることを知り、自分たちに何ができるか考えること。

- 日本の教育援助の現状を知ること。

- より良い教育政策の実現に向け、日本政府に政策提言すること。

アクティビティについて 易しい ★~★★★ 難しい

| アクティビティ | 内容 | 対象 | 所用時間 | 実施の難易度 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 導入 | 1 | クイズ | 小学生~大人 | 15分 | ★ |

| 基本 | 2 | 識字(対象年齢別の2種類) | 小学生~大人 | 30分 | ★ |

| 3 | 教育と資金 | 小学生~大人 | 30分 | ★ | |

| 4 | 行動する子どもたちのストーリー&動画 | 小学生~大人 | 30分 | ★ | |

| 発展 | 5 | ちがいのちがい SDG4バージョン | 中学生~大人 | 45分 | ★★ |

| 6 | 本当に必要な教育援助とは? | 高校生~大人 | 50分 | ★★★ | |

| 7 | 日本のODAの推移を読み解こう【新】 | 高校生~大人 | 30分 | ★★★ | |

| まとめ | 8 | 首相・外務大臣に手紙を書こう | 小学生~大人 | 45分 | ★ |

- アクティビティ1は導入です。すべての対象者に実施していただくのがおすすめです。

- アクティビティ2、3、4は基本的なプログラムです。対象者やテーマに合わせて、3つの中から1つ以上を実施していただくのがおすすめです。

- アクティビティ5は、日本の教育にも目を向け、SDG4を理解するための発展のプログラムです。

- アクティビティ6、7はより深く、教育援助の質と量を考える発展プログラムです

- アクティビティ7は大学入試センター試験を参考にした2018年度版の新しい教材です

- アクティビティ8はまとめです。すべての対象者に実施していただくのがおすすめです

- 対象:小学校高学年以上(アクティビティ5は中学生、6、7は高校生以上)

中学生や高校生、大学生、社会人向けにも使えます - 時間:45分~(すべて実施すると4時間以上+αの時間が必要です)

- 人数:20~40名のクラスルームでの実施を想定して作成しています。

- 形式:参加型学習(アクティブ・ラーニング形式)ですすめてください。

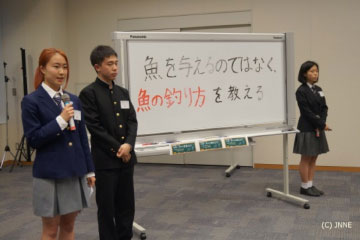

高校生による

「国会議員向け世界一大きな授業」

国会議員が「生徒」になり、高校生が「先生」になる「国会議員のための世界一大きな授業」を2010年より実施しています。2017年は、生徒(国会議員)が18人出席し、8人の先生(高校生)から「世界一大きな授業」を受けました。1)すべての子どもたちが学ぶ環境を作るために2)誰ひとり取り残されない教育3)模擬授業(人材育成)という3つの授業テーマのもと、生徒(国会議員)たちは先生(高校生)の手作りによるゲーム形式の授業を通して、教育を受けられない子どもの数や援助の額の地政学的な偏りを学びました。

キャンペーンを主催する教育協力NGOネットワーク(JNNE)は、授業を通じて、以下の4点を日本政府に提言しています。

1)日本からの途上国への援助は小学校などに対して少額なのでもっと増やすこと

2)紛争後の混乱のある国や、より貧しい国への援助に力を入れること

3)先生の給料を支援することで教育を受けられる子どもが増えること

4)豊かな国の一つとして、国際社会が取り組むグローバルパートナーシップ基金(GPE)にもっとお金を出すこと

参加人数:国会議員18人(代理3人)

高校生8人が「先生」となり、国会議員を「生徒」として迎えました。

「国会議員のための世界一大きな授業」の様子はYouTubeでご覧いただけます。

先生役の高校生

たくさんの議員と、

観客がいらっしゃいました

授業の感想を議員に聞いています

分数の問題を解いています

先生から日本の教育援助への

政策提言を行いました

授業を担当した高校生と

参加した議員のみなさん

世界一大きな授業は

2003年にスタートしました

2003年

「世界一大きな授業」女の子の教育

2003年4月9日13時、17時、23時(日本時間)に世界中で「女の子の教育」をテーマに、学校やグループで「世界の教育」についての授業を実施しました。このキャンペーンは、2002年に「世界でもっとも多くの人が参加した授業」としてギネス登録されていたイギリスでの語学の授業の記録(28,801人)を塗り替えようというアイデアから始まりました。2003年の「世界一大きな授業」は200万人が参加してギネス記録を更新し、日本からは北海道から沖縄まで約30か所で行われ、614人が参加しました。

2004年

世界一大きな政治家への働きかけ

「世界で、学校にいるはずの1億1,500万人の子どもが行方不明」というメッセージを投げかけました。すべての子どもが学校に行けるように、世界の子どもとおとなが手を携えて政策決定者に求めるという取り組みです。

日本では「子ども国会」を開催。子どもとおとなで実行委員会をつくって「子ども議員」を募り、全国の小・中・高校生100人以上が、4月23日に東京の国連大学に集まりました。世界と日本の教育について2日間話し合い、問題点・理想・私たちにできること・日本政府にして欲しいことを意見書としてまとめ、国会議員、外務省、文科省に届けました。

●関連サイト 子ども国会

2005年

「学校へ友だちを送ろう」キャンペーン

「学校に行きたいのに、それが果たされない友だちがいる」「学校に行けるようにして欲しい!」と政府に求めるキャンペーンを実施。等身大の子どもの人形が世界中で作られました。日本では「おともだちパネルコンテスト」を開催。全国から46点が寄せられ、東京の子どもの城で展示するとともに、国会議員に働きかけました。

2006年

「全ての子どもに先生を」キャンペーン

「もしあなたがこの文章を読めるのであれば、それはあなたが教育を受けられたから。」と語りかけるウェブ講座を開設しました。