結果報告

2018年の参加校・グループ/人数

583校・グループ、5万1188人

国会議員のための「世界一大きな授業」

国会議員の参加人数:24名(ほか、代理:17名)

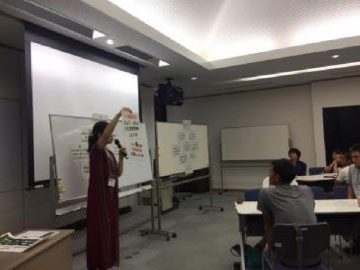

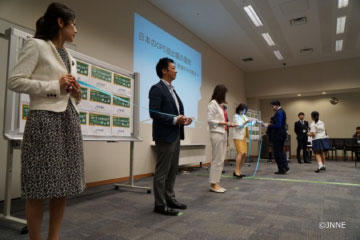

中・高校生8名が「先生」となり、国会議員を「生徒」として迎えました。

授業では、様々なアクティビティを通じて、途上国での教育にまつわる問題を扱い、中・高校生から議員への政策提言を行いました。

識字に関するアクティビティでは、国会議員に字が読めないとどのようなことが起こるのかという体験を通じて、識字教育の大切さを伝えました。

資金についてのアクティビティでは、教育のためのグローバル・パートナーシップ(以下、GPE)への拠出額を日本の宝くじの当選額といった身近なものとの比較を行ったり、リボンを使って資金の差を国会議員に目で見て体感してもらいながら日本のGPE拠出額とODAの予算などを比較しました。日本が経済大国でありながらもGPEへの拠出額が他の日本よりGDPが低い国に比べ極めて少ないということをグラフで表しながら説明をし、いかに日本による教育への支援が少ないかということを強調しました。また、GPEは本当に必要としている人々に対する支援が可能であることを説明し、教育への支援の大切さを訴えかけました。

国連で制定された持続可能な開発目標の目標4「質の高い教育をみんなに」を達成するには、先生の役割が重要であることを説明し、途上国の先生に対する支援の必要性も伝えました。

授業の最後には、「学校を建てる」といった「目に見える支援」に加えて、教育の質を高める「教員養成」などの「目に見えない支援」が増えるよう、国会議員から日本政府に働きかけてほしいという提言をしました。

授業の様子はYouTubeでご覧いただけます。

以下のリンクからご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=5ITGrVEI4t8&feature=youtu.be

先生役の高校生

たくさんの議員と、

観客がいらっしゃいました

日本のGPE拠出額とODA予算の差を

リボンの長さで体験

識字のクイズを

グループに分かれて解いています

先生から日本の教育援助への

政策提言を行いました

授業を担当した中・高校生と

参加した議員のみなさんと

GCEの職員と

世界一大きな授業2018参加者の感想

[北海道]

[東北]

- 宮城県

- 山形県

- 福島県

[関東]

- 群馬県

- 東京都

-

- 4/15事務局主催プレワークショップ

- 東洋学園大学

- 学習院大学 国際社会科学部有志

- だれでも参加できる世界一大きな授業in東京

- 八王子市立みなみ野中学校

- 足立区立第四中学校 第2学年

- 昭和女子大学国際学部国際学科1年

- 立教女学院中学校高等学校

- 東京女子体育大学 秋山エリカ ゼミ

- 目白大学児童教育学科

- よこよんカフェ

- 明治学院高等学校

- Oxfam Club 早稲田

- 啓明学園高等学校

- 八王子市民のがっこう まなび・つなぐ広場

- 個人事業主

- 文京学院大学

- 三田国際学園中学高校

- 東洋大学

- 晃華学園高等学校

- 中央区立日本橋中学校

- 東京都立小平西高等学校 2年4組

- 三輪田学園

- 東京都立工芸高等学校

- 東京学芸大学附属国際中等教育学校

- 聖心女子大学グローバル共生基礎

[中部]

- 山梨県

- 愛知県

[近畿]

- 三重県

- 大阪府

[中国]

- 鳥取県

- 島根県

- 岡山県

- 広島県

[四国]

- 香川県

[九州]

- 福岡県

- 佐賀県

- 長崎県

- 宮崎県

[沖縄]

[海外]

- モンゴル

「だれでも参加できる世界一大きな授業」報告

国際協力機構(JICA)や開発教育協会(DEAR)の会員の先生方、プラン・インターナショナルの支援者の会と連携して「だれでも参加できる『世界一大きな授業』」を東京、名古屋、沖縄で実施しました。「世界一大きな授業」を初めて、あるいは、これまでに実施したことがあるという方を対象に、教材を体験してもらうほか、実践に向けた意見交換を行いました。

【名古屋】

5月12日(土)にJICA中部なごや地球ひろばで「だれでも参加できる世界一大きな授業」ワークショップを開催しました。参加者は32名で8割は学校の先生方でした。一番反響があったのは教育のための資金と軍事費をリボンの長さを比べたワークで、会場がどよめいていました。

<わたしたちの政策提言(抜粋)>

- そもそも学校に通えなくなる原因となる、国家間の紛争に対しても主体的に解決に取り組んでください。

- 基礎教育援助の割合を増やしてほしい。

- 日本でも国際理解教育の充実を。知識や考え方を育てる必要がある。

- 日本の教育における外国人(日本語非母国語の子どもたち)の支援をすすめて欲しい。

【東京】

5月20日(日)、JICA地球ひろばにて、「だれでも参加できる世界一大きな授業」in 東京を実施しました。参加者は86名でした。

参加者は半数が教員(小~大学)、その他は学生(小~大学)、NGOや企業、一般からの参加もありました。今回世界一大きな授業を始めて知ったという方が大半でしたが、イベントの終了時には「これから実施してみたい!」という方が多くいらっしゃいました。

<私たちの政策提言(抜粋)>

- 「日本にとっていい世界」は、「アフリカにとっていい世界」ではありません。「日本とアフリカどちらにとってもいい世界」を考えてほしいです。私もそれを考えています。短期的な国益だけではなく、長期的な国益も考えてほしいです。

- お金がなくて学校にいけない国にお金を寄付したり日本の技術を教えてほしい。理由は、いろいろな所に学校を作れば、命がけでサバンナを渡んなくていいから。

- 社会分野の協力をもっと積極的に!!

経済分野が得意であるのは分かっているが、他国に負けないように、もっと社会分野も頑張ってほしい。将来直接的に国益につながるのは社会分野だと思う。国益として見返りを求めるのではなく、社会分野での協力が最も分かりやすく結果的に国益となって返ってくると思う。教育・医療では特に!!

<世界一大きな授業をやって感じたこと、思った事、考えたこと>

- 今までは「学校を建てることが大事」だと思っていましたが、建てたとしても教師の給料、通学路の安全配慮など様々な視点での問題が多いと実感しました。そして、それらの問題を全て解決してSDGs4を達成するには皆の協力が必要。その中でも大きい力を握るものの協力が大事になってくる、と改めて思いました。今は国と国の間の友好関係、または対立関係といろいろな事情がありますけど、それ以前に国民のみんなへ十分な暮らしをできる環境を優先してほしいと強く思いました!

- 全ての人が人間らしく生きていくために最も大切なことは教育を受けて、必要な知識・能力を身につけ、基本的な生活水準を満たしていることだと改めて思いました。そして、全ての人にそれを保障できる費用が存在しているはずなのに、経済やお金の面に優先されていることが、とても悲しく、悔しく思います。スモールステップですが、日本の教育現場からできることをしようと思いました。

- 授業を受けて、自分が大学の授業を寝て無駄にしていた1コマ(3000円)があれば沢山の支援ができたと深く反省しています。また、自分にもできることがたくさんと気付けた1日だったので、これからは途上国を支援する1人として生活していきたいと思いました。

【沖縄】

6月9日(日)、JICA沖縄にて、「だれでも参加できる世界一大きな授業」in 沖縄を実施しました。参加者は60名で、大変盛況となりました。

参加者は教員(小~高校)、学生(小~大学)、NGOや企業、一般からの参加もありました。ファシリテーターをお願いしたコザ高校の我如古先生が世界一大きな授業をした際の記事が琉球新報に掲載され、その記事をご覧になって参加してくださった方も多数いらっしゃいました。「初めて知ったが、教材が良く準備されているのでやってみたい」、「来週の授業でさっそく実践してみます」など、うれしい声もいただきました。

<私たちの政策提言(抜粋)>

- 日本のリーダーであるみなさんが、世界・日本の教育を”自分事”に考えることが、行動の第一歩ではないでしょうか。世界をけん引する国の一つとして、取り残さている子どもたちを一人でも救えるように世界貢献をしてほしい。

- まずは国民一人ひとりが世界の現状を”知る”ことが大きな平和への一歩ではないかと思います。日本の義務教育で、世界の現状を学ぶ授業を取り入れてほしいです。

- これからの国際社会の中での日本の立ち位置を真剣に考えてほしい。他国に追随する日本のままか、日本がリーダーとなって次の世代を育てる環境を整えていくのか、どちらなのか考えてほしいです。

<世界一大きな授業をやって感じたこと、思った事、考えたこと(抜粋)>

- 視点を世界に向けることが大切だと感じた。世界の子どもたちが質の高い教育を受けられることが世界平和につながると思いました。